Warum Mädchen eher Candy Crush als Call of Duty spielen

Gender, als sozial konstruiertes Geschlecht, ist unvermeidbar mit digitalen Spielen verknüpft. Nicht nur ihre Inhalte bilden Männlichkeit und Weiblichkeit ab, sondern auch die Nutzung digitaler Spiele, ob wir einen PC oder eine Konsole besitzen, welche Genres wir bevorzugen und wie lange wir mit wem was spielen, sind geschlechtstypisch geprägt.

Das ist die Folge unserer Sozialisation. Geschlecht ist dabei nichts Starres, was bei allen Menschen gleich ist, sondern wird alltäglich (re-)produziert und erlernt. Schon Kindern wird über sozial normierte Merkmale wie Frisuren, Spielzeug und Kleidung von Anfang vermittelt, was von ihnen als „Junge“ oder „Mädchen“ erwartet wird und was angemessene Verhaltensweisen sind.

So werden zudem spezielle Fähigkeiten (emotional, kognitiv oder auch physisch: was lernt man durch Lego oder Haare kämmen?) gefördert oder eben nicht. Abweichungen von der Norm werden direkt oder indirekt sanktioniert. Es existiert ein Erwartungs-Verhaltens-Zirkel, in dem sich geschlechtstypische Erwartungen und geschlechtstypisches Handeln wechselseitig stabilisieren – am besten können wir das sehen, wenn sich eine Person nicht geschlechtstypisch verhält: Stellen wir uns doch mal einen Jungen vor, der gerne mit Kleid in die Grundschule gehen möchte. Was der wohl erleben würde? Oder eben ein Mädchen, das ihren Freundinnen erzählt, dass sie letzte Woche 7 Headshots hintereinander snipern konnte. Wird sie wohl dafür bewundert?

Geschlechtstypische Mediennutzung – ist konstruiert und doch real

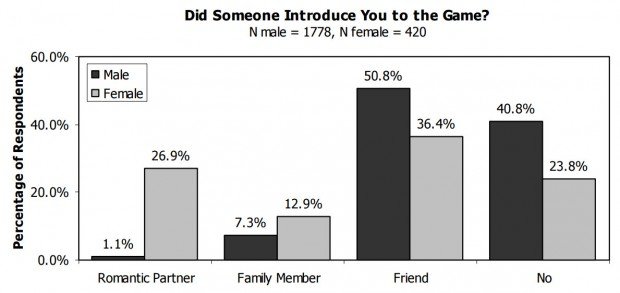

Sozialisationserfahrungen wirken also auf die Nutzung von Medien. Und auch bei der technischen Ausstattung zeigen sich markante Unterschiede, z.B. beim Besitz von „Spielekonsolen“, wo die Jungen wesentlich mehr haben (63% Jungen, 36% der Mädchen). Dementsprechend geben dann auch nur 17% der Mädchen an regelmäßig, d.h. täglich oder mehrmals pro Woche, zu spielen, gegenüber 76% der Jungen (vgl. JIM 2015). Hier steckt schon eine große Frage hinter: Ob wohl zuerst der Wunsch da war, eine Konsole zu besitzen, oder die Gelegenheit einfach das Interesse geweckt hat? Denn Hobbys sind immer auch eine Gelegenheitsstruktur, sie leben von Nachahmung und Ermutigung. Daher ist es gerade bei digitalen Spielen oft so, dass Mädchen überhaupt erst Kontakt zu Jungen brauchen, um motiviert zu werden und Grundkenntnisse zu erlernen (vgl. Krause und Nick Yee oder auch Assunção).

In der JIM-Studie wird auch deutlich, wie sehr „digitales Spielen“ immer noch als ein „männliches“ Hobby gesehen wird. Wenn man nämlich nach Spielen auf allen möglichen digitalen Plattformen fragt, steigt der Anteil der Spielerinnen auf 50% (Jungen 85%) (vgl. JIM 2015). Wissenschaftlerinnen haben belegt, dass Mädchen sich oft gar nicht trauen, sich selber als „Vielspielerinnen“ zu „outen“, weil dies als so unfeminin gilt, dass sie Angst vor den Reaktionen der Außenstehenden haben und sie zudem sich auch gar nicht in der Szene verorten, weil die Identifikation damit durch die männliche Dominanz darin behindert wird.

Studie von Nick Yee

Spielerinnen in der Gaming Szene

Der geringe Anteil von Mädchen in der Szene führt auch dazu, dass selbst anfangs Interessierte oft von kompetitiven Mainstream-Titeln abgeschreckt werden, weil dies zu einer Isolation in anderen gesellschaftlichen Bereichen führen kann. Zunächst einmal blendet die männlich dominierte Szene oft mädchen- oder frauenspezifischen Themen aus und thematisiert auch am Rand eher männliche Interessen (wie Comics oder Pornografie). Andere Mädchen teilen das Hobby nicht und so leiden Spielerinnen oft unter mangelndem Austausch zu Themen wie der ersten Schwarm oder Periodenschmerzen.

Abgesehen von dieser indirekten Ausgrenzung, macht auch ein Großteil der Gamerinnen schlechte Erfahrungen in der Szene. In vielen Bereichen herrscht sogar offensiver Sexismus vor, der Spielerinnen aktiv ausgrenzt, sie auf Äußerlichkeiten reduziert, konsequent Kompetenzen abspricht und sie auf ihr (angenommenes) Geschlecht reduziert. Mädchen werden in bestimmte Rollen gedrängt, sexuell belästigt, beleidigt und bedrängt. Unabhängig von ihrem Verhalten werden sie immer wieder mit sexualisierten Aussagen und Beschimpfungen konfrontiert. Dieses als Hate Speech bekannte Phänomen betrifft zwar nicht nur, aber vor allem Frauen.

Die Spiele selbst

Hinzu kommt, dass die Spielinhalte, die ja eigentlich ebenso wie die Spielmechanik ein Teil des Spielanreizes sind, oft sehr reduzierte Frauenfiguren und -geschichten anbieten: Soll heißen, es werden geschlechtsspezifische Stereotype und Vorurteile reproduziert. An Stelle von starken Heldinnen können Mädchen meist nur passive Schönheiten in Games bewundern, die dem begehrlichen Blick von Männern ebenso ausgesetzt sind wie sie selber (Darstellung von Männern und Frauen in digitalen Spielen).

Fazit

Was heißt das nun? Festhalten können wir: Mädchen spielen nicht aus „biologischen“ Gründen anders oder gar schlechter als Jungen. Sie müssen jedoch gegen viele Vorurteile kämpfen, wenn sie dieses Hobby wählen. Die Gaming-Community behandelt oft Mädchen eher wie Aliens statt wie gleichberechtigte Mitglieder, was sehr abschreckend sein kann. Auch spiegeln die meisten Spiele weibliche Lebensrealität nicht wider, die Spieleindustrie produziert stattdessen überwiegend aus männlicher Sicht für männliches Interesse – was sich sowohl in der Technik als auch in der Repräsentation von Geschlechterbildern und im Marketing zeigt (Williams 2009). Spielende Mädchen und Frauen sind also gezwungen, all diese Probleme zu ignorieren oder sich damit zu arrangieren, wenn sie an der Online Multiplayer Welt teilnehmen möchten – ein wesentlich schwerer Einstieg also als für Jungen, die häufiger von Freunden Unterstützung und Anerkennung für ihr Engagement erfahren.

Literaturverzeichnis

- Assunção, C. (2016): “No Girls on the Internet”: The Experience of Female Gamers in the Masculine Space of Violent Gaming. In: Press Start Volume 3 | Issue 1, S. 47-68.

- Bilden, H. (2006): „Sozialisation in der Dynamik von Geschlechter- und anderen Machtverhältnissen.“ In: Bilden, Helga / Dausien, Bettina (Hg.): Sozialisation und Geschlecht. Theoretische und methodologische Aspekte. Opladen: Verlag Barabara Budrich, S. 45-70. 2006

- Carr, D. (2005): Contexts, gaming pleasures, and gendered preferences. In: Simulation & Gaming, Vol. 36 No. 4, S. 464-482.

- Cote, A. (2015): ‘‘I Can Defend Myself’’: Women’s Strategies for Coping With Harassment While Gaming Online. In: Games and Culture 1-20.

- Feierabend, S. / Karg, U. / Rathgeb, T. (2015): „JIM-Studie 2015: Jugend, Information, (Multi-)Media.“ Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2015.

- Fox, J./ Tang, W. (2016): Women’s experiences with general and sexual harassment in online video games: rumination, organizational responsiveness, withdrawal, and coping strategies. In: New Media & Society, March 8.

- Groen, M. / Schröder, A. (2014): Crowd-Control für die Gaming-Community – Formen der Begegnung mit unerwünschtem Verhalten in MMOGs. In: Kaminski, W./Lorber, M. (Hrsg.): Spielwelt – Weltspiel. Narration, Interaktion und Kooperation im Computerspiel. Kopaed Verlag, München.

- Krause, M. (2011): Weibliche Nutzer Von Computerspielen: Differenzierte Betrachtung Und Erklärung Der Motive Und Verhaltensweisen Weiblicher Nutzer Von Computerspielen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage.

- Salter, A. / Blodgett, B. (2012): Hypermasculinity & Dickwolves: The Contentious Role of Women in the New Gaming Public. Journal of broadcasting & electronic media 56(3):401–416. doi: 10.1080/08838151.2012.705199

- Shaw, A. (2011): Do you identify as a gamer? Gender, race, sexuality, and gamer identity. In: New Media & Society, Heft 1/14, S. 28-44.

- Taylor, N. / Jenson, J. / de Castell, S. (2009): Cheerleaders, booth babes, Halo hoes: pro-gaming, gender and jobs for the boys. Digit Creat, 20(4):239–252. doi:10.1080/14626260903290323.

- Trautner, H. M. (2006): Sozialisation und Geschlecht. Die entwicklungspsychologische Perspektive. In: Bilden, Helga / Dausien, Bettina (Hg.): Sozialisation und Geschlecht. Theoretische und methodologische Aspekte. Opladen: Verlag Barbara Budrich, S.103-120.

- West, C. / Zimmerman, D. (1987): Doing Gender. In: Gender & Society 1, S.125-151.