„In Street Fighter sind alle halbnackt!“

Handlungsstrukturen und Charaktere in digitalen Spielen folgen überwiegend stereotypen Geschlechterrollen. Besonders auffällig ist die sexualisierte Objektivierung weiblicher Spielcharaktere. Die wenigen Spiele mit weiblichen Charakteren rekurrieren dabei oftmals auf klischeehafte Vorstellungen von Femininität, die sie durch die (nicht) Einbettung der dargestellten Frau in die Handlung und die visuelle (sexualisierte) Darstellung reproduzieren.

Darstellung weiblicher Charaktere in Spielen

Eine der häufigsten Rolle weiblicher Avatare ist die Position des „Fräulein in Nöten“: Sie werden durch den Antagonisten der Handlung bedroht und geraten in eine Situation, aus der sie nur durch die (männliche) Hauptfigur des Spiels wieder befreit werden können. Oftmals ist eine Gefangennahme von Frauen sogar Spielauslöser für die gesamte Handlung. Dies ist nicht nur in aktuellen Action- oder Rollenspielen der Fall, sondern findet sich seit Beginn der Industrie als Spielinhalt wieder, mit Donkey Kong und Super Mario als klassische Beispiele.

MMORPG TERA – Bildquelle

Neben mangelnder Spielbarkeit ist auch die Repräsentation von Frauen in digitalen Spielen problematisch. Das Spieldesign betont eine Sexualisierung und Objektivierung weiblicher Avatare, die häufig durch knappe und dysfunktionale Kleidung sowie eine starke Akzentuierung ihrer „Oberweite“ auffallen. Ein berüchtigtes Beispiel dafür wäre Lara Croft aus Tomb Raider in den 90er Jahren. Aber auch ein Großteil von digitalen Spielen aus dem Bereich des Fantasy-Genres zeigen primär sexualisierte weibliche Charaktere. Besonders auffällig ist das in dem Fall, wo ein Kleidungsstück (zum Beispiel eine Rüstung) die gleichen Werte hat (zum Beispiel hohe Panzerung), aber an männlichen und weiblichen Körpern völlig unterschiedlich aussieht.

Abgesehen von problematischen Spielinhalten, wo weibliche Spielfiguren als Hintergrund-Dekor genutzt werden oder Sexarbeiterinnen die Lebensenergie der männlichen Helden wieder herstellen (so z.B. in GTA V), ist es in der überwältigenden Mehrheit der kommerziell erfolgreichen Spiele selbst in etablierten und andauernden Reihen nicht möglich, eine Frau als Protagonistin zu wählen. Wie wichtig dies als Identifikationsmöglichkeit für die Spielenden sein kann, wird deutlich, wenn das designte Massenphänomen umgekehrt wird: Die Tatsache, dass das Spiel Rust einem zufällig ein Geschlecht zuschreibt, provozierte einen Shitstorm gegenüber den Publishern von Männern, die sich nicht mitgenommen gefühlt haben.

Insofern wundert es nicht, dass sich mehr männlich Sozialisierte für sogenannte AAA-Titel, also Spiele mit sehr hohem Entwicklungsbudgets und groß angelegter Werbung, interessieren und Mädchen auf Puzzle Games oder Die SIMS zurückgreifen. Ein genderinklusives Spieldesign wird jedoch nicht dadurch erreicht, dass man neue Spiele explizit für Mädchen designt („girl games“). Denn vor allem soziokulturelle Bedingungen beeinflussen die Zugangsmöglichkeiten zu digitalen Spielen und damit die Wahl bestimmter Spielformen (vgl: Geschlecht, Sozialisation und Technik). Spielvorlieben und Motivationen sind nicht statisch, sondern unterliegen Veränderungen. Eine Orientierung am Status Quo, die auf vermeintlich immanente weibliche Spielpräferenzen zielt, verstärkt daher nur bestehende geschlechtstypische Tendenzen und Vorurteile.

Darstellung männlicher Charaktere in Spielen

Auch Männer werden in digitalen Spielen eindimensional dargestellt. Viele Spiele verwenden ähnliche Körper- und Gesichtsmodelle von männlichen Avataren, die vor allem weiß und muskulös sind. Und auch ihre Geschichten ähneln sich dementsprechend: Heldentum und Aggression sind bei weitem die häufigsten Eigenschaften, Emotionalität und Reflexion fehlen eher.

Eine Gleichsetzung der stereotypen Darstellung von Weiblichkeit/Männlichkeit ist jedoch nicht möglich, selbst in Spielen, die einen Großteil aller Avatare in relativ wenig Kleidung darstellen, wie Fighting Games (z.B. Tekken). Hier sind selbstverständlich alle Charaktere irgendwie „objektiviert“, das heißt austauschbar, kaum mit Hintergrundgeschichte und ohne mehrdimensionale Persönlichkeit. Jedoch ist die Sexualisierung der Charaktere eine völlig andere, je nachdem, ob es sich um einen weiblichen oder männlichen Avatar handelt. Männer bleiben mit einer Persönlichkeit ausgestattet und erscheinen weniger als Dinge, mehr als sexy Kumpel. Im Gegensatz dazu hat ein progressiv orientierter Relaunch der Tomb Raider Serie eher dazu geführt, dass Gaming Fans Lara Croft als Sexualobjekt von Duke Nukem (Duke Nukem Forever) darstellen, um ihren Unmut darüber auszudrücken, dass man nun weniger von ihrem Körper sieht.

Ohnehin findet die Darstellung der Avatare ohnehin in einem gesellschaftlichen Kontext statt – und das bedeutet, dass Männer und Frauen jeweils anders sexualisiert werden. Männliche Sexualisierung zeichnet sich durch Kraft, Macht und Überlegenheit aus. Durch ihre größere Präsenz im Spiel entsteht ohnehin nur in seltenen Fällen eine Objektivierung, da sie häufig noch andere Eigenschaften haben außer „sexy“. Bei weiblichen Figuren stehen im Gegensatz dazu fragile Körperhaltungen, Kindchenschema und Passivität oder Femme-Fatale-Aspekte im Vordergrund. Etwas, was im SuperheldInnen-Genre (egal ob Comics oder Filme), mittlerweile von Fans breit kritisiert wird, indem u.a. männliche Charaktere weibliche Posen einnehmen, um die Absurdität derselben zu verdeutlichen.

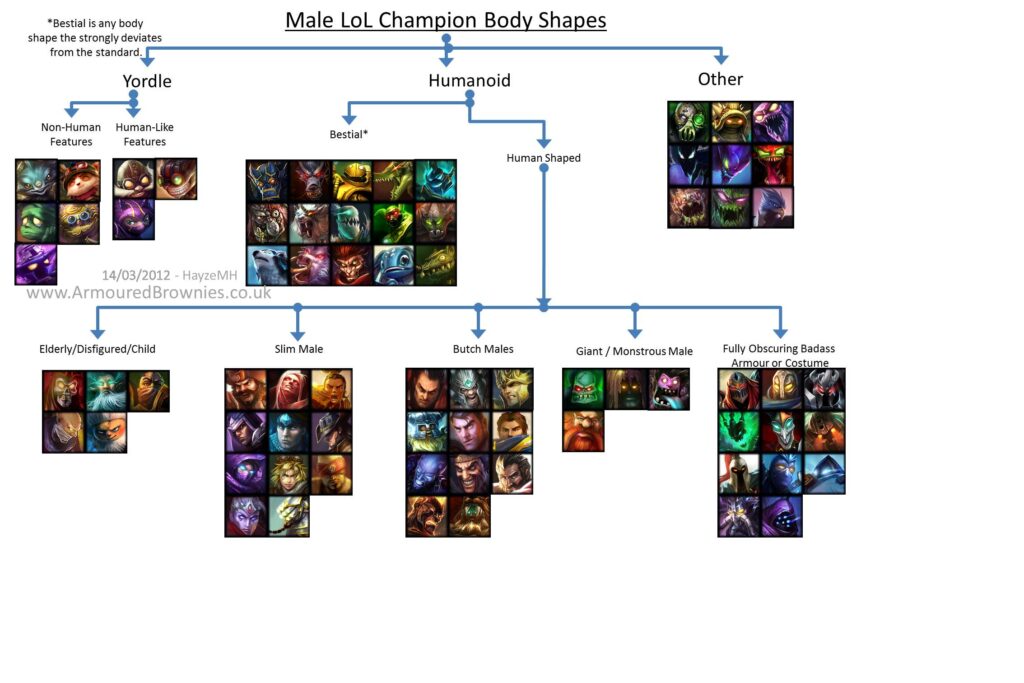

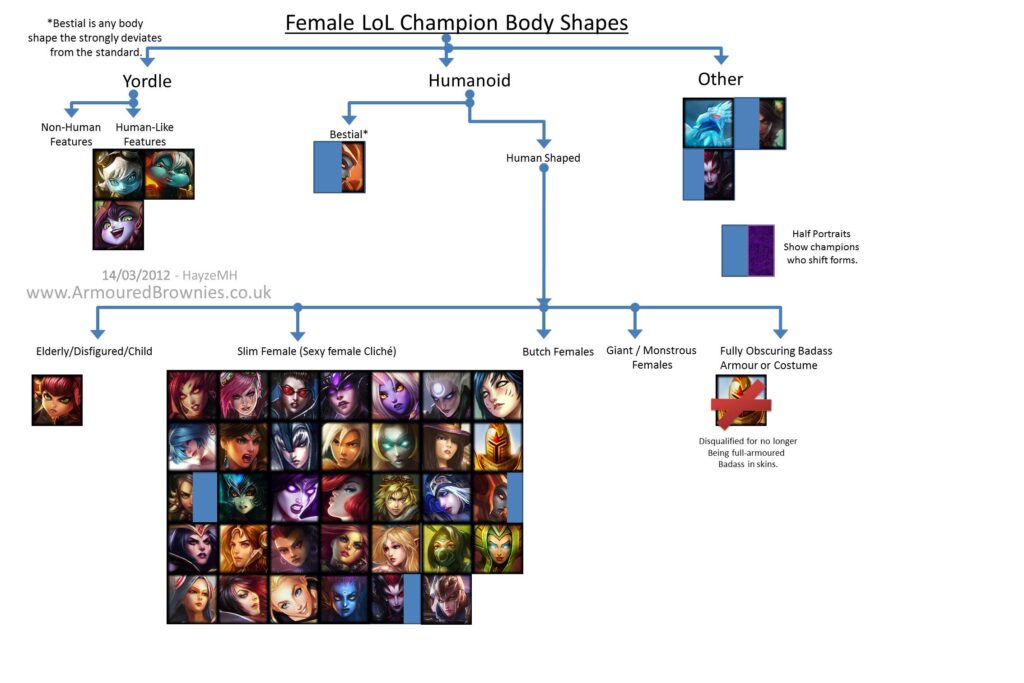

Neben der sexualisierten Darstellung einzelner Charaktere ist außerdem die mögliche Bandbreite an männlichen Körpern viel größer ist als die von Frauen. Beispielhaft dafür ist hier eine Übersicht der Champions (Stand: 2013) des MOBA-Games League of Legends, nach Geschlecht aufgeteilt. Das Spiel handelt von Kämpfen in einer Fantasy-Welt, daher gibt es für Männer viele verschiedene Darstellungsarten: Als Monstrositäten, Goblins, mit Roboterteilen, Riesenaffen oder anderes. Bei den Frauen hingegen überwiegt ganz klar ein Typ von Körperbau – und zwar dünn und klischeehaft attraktiv. Hier kann man beispielhaft sehen, dass zwar auch etwas an der Darstellung von Männern kritisiert werden kann, aber Frauen ganz klar stärker von Stereotypen betroffen sind – Männer können sich zumindest etwas aussuchen, Frauen nicht.

Begrüßenswert im Sinne einer offenen und inklusiven Spielkultur wären daher Spiele, die sowohl in der Spielhandlung als auch -darstellung Freiheiten anbieten und Spielende nicht in gewohnten Pfade zwingen. Beispiele dafür wäre die Die-Sims-Reihe oder die Mass Effect-Trilogie. Hier können nicht nur die eigenen Avatare relativ weitgehend ausgesucht werden, sondern vor allem auch eine freiere Form von Sexualität gelebt werden. Den progressiveren Beispielen steht jedoch nach wie vor eine überwältigende Zahl von Spielen gegenüber, in denen nicht-normative Begehrensformen und Geschlechterrollen nicht sichtbar sind. Und selbst in der Mass-Effect-Reihe haben Frauen überwiegend einen stereotyp gleichartigen Körperbau (unabhängig davon, ob es sich um Aliens, Roboter oder Menschen handelt) und es existiert größere Body-Diversität für männliche Charaktere.

Auf der Repräsentationsebene zeigen Spielinhalte insgesamt also noch immer eine geringe Bandbreite der Artikulationsformen von Geschlecht und vor allem eine restriktive und reaktionäre Vorstellung von Weiblichkeit – obwohl aktuellere Entwicklungen auf eine größere Inklusion von alternativen Möglichkeiten hoffen lassen.

Anmerkung

Eine eindrucksvolle, wenn auch logischerweise selektive Übersicht zu Frauenrollen in digitalen Spielen liefern die kurzen Videos von Feminist Frequency auf YouTube. Feminist Frequency ist eine Webserie, die 2009 von Anita Sarkeesian gegründet wurde und sich kritisch mit der Repräsentation von Frauen in Medien auseinandersetzt. Die englischen Videos sind durch ihre deutschen Untertitel leicht zugänglich und explizit auch für die pädagogische Nutzung gedacht.

Literaturverweise (Auswahl)

- Downs, E. & Smith, S. L. (2010): „Keeping Abreast of Hypersexuality: A Video Game Character Content Analysis“. In: Sex Roles, 62; 11, S. 721-733.

- Harrar, S. (2010): „The Lara Formular – Textual ambiguity and commercial success“. In: Swertz, Christian / Wagner, Michael (Hrsg.): GamePlaySociety – Contributions to contemporary Computer Game Studies. Kopaed-Verlag, München. S. 13-26.

- Williams, D.; u.a. (2009): „The virtual census: representations of gender, race and age in video games“. In: New Media Society; 11; S. 815-834.

- Rust Players divided over unchangeable Character Sexes

- The Hot Ryu Meme: Sexiness versus Sexual Objectification